FAQ - SOS Stubalm

Title

Was sich "Der Wanderer über dem Nebelmeer" (1818) von Caspar David Friedrich heute dächte, wenn er über die Berge und Almen Österreichs und Deutschland spazieren würde, das können wir Ihnen nicht beantworten.

Fragen zum Projekt werden wir Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen aber gerne beantworten.

Themenbereich

Verfahren

Wie ist der aktuelle Verfahrensstand?

Das Bundesverwaltungsgericht hat Anfang Oktober 2021 den Bau von 18 der anfangs 20 geplanten Windkraftanlagen bestätigt, jedoch eine ordentliche Revision hinsichtlich der Interpretation des novellierten steirischen Naturschutzgeseztes zugelassen. Daher wurde seitens der Projektkritiker sowohl ordentliche Revision eingebracht als auch das Verfassungsgericht eingeschaltet. Die Genehmigung des Projektes, nach der bekanntgewordenen strafrechtlichen Vorwürfe gegen die UVP-Behörde des Landes Steiermark, die auch für die Genehmigung des Windparks Stubalm zuständig war, ist nun vollständig zu hinterfragen.

Projekt

Befindet sich das Vorhaben Windpark Stubalm in einem Schutzgebiet?

Ja. 17 der 20 Anlagen sollen in einem Landschaftsschutzgebiet gebaut werden. Das Gebiet wurde zum Zweck der Erhaltung seiner besonderen landschaftlichen Schönheit und Eigenart, seiner seltenen Charakteristik und seines Erholungswertes zum Landschaftsschutzgebiet nach dem Steiermärkischen Naturschutzgesetz 1976 erklärt. (Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 25. Mai 1981 über die Erklärung von Gebieten des Ammering und der Stubalpe zum Landschaftsschutzgebiet. Stammfassung: LGBl. Nr. 39/1981).

Ist Windkraft mit Landschaftsschutz(gebieten) vereinbar?

Nein. Die Amtssachverständige DI Schubert kommt zum deutlichen Ergebnis, dass das Projekt zu unvertretbar negativen Auswirkungen führt und nicht umweltverträglich ist. Auch das Gutachten des BVwG kommt zum Schluss, dass das Projekt untragbare Auswirkungen nach sich zieht, die mit den angekündigten Ausgleichsmaßnahmen nicht verringert werden können. Erst durch die "Lex Stubalm", einer Änderung des steirischen Naturschutzgesetztes, wurde das Projekt aus Sicht des BVwG genehmigungsfähig. Diese Interpretation wird nun in einer Revision vor dem BVwG überprüft.

Worauf berufen sich der Projektwerber und die Behörde bei der Genehmigung des Projektes in einem Landschaftsschutzgebiet?

Nach der Neufassung von §27 StNSchG gilt:

(3) Fehlen die Voraussetzungen des Abs. 1 oder 2, ist eine Bewilligung gemäß § 5 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 3 dennoch zu erteilen, wenn das öffentliche Interesse an dem Vorhaben oder der Maßnahme höher zu bewerten ist als das öffentliche Interesse an der Bewahrung von Natur und Landschaft vor störenden Eingriffen. In diesem Fall ist durch Auflagen oder Ausgleichsmaßnahmen sicherzustellen, dass die nachhaltig negativen Auswirkungen auf den Schutzzweck so gering wie möglich gehalten werden.

(4) Fehlt die Voraussetzung des Abs. 3 erster Satz oder ist das öffentliche Interesse an dem Vorhaben oder der Maßnahme nicht höher zu bewerten als das öffentliche Interesse an der Bewahrung von Natur und Landschaft vor störenden Eingriffen, hat die Behörde bei einer Bewilligung gemäß § 5 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 3 auf Antrag der Antragstellerin/des Antragstellers Ausgleichsmaßnahmen vorzuschreiben, wenn dadurch eine wesentliche Verbesserung des Landschaftsbildes oder Naturhaushaltes erreicht wird und diese Verbesserung die nachhaltig negativen Auswirkungen des Vorhabens oder der Maßnahme auf den Schutzzweck erheblich überwiegt.

Zu diesem Zweck wurde Maßnahmenvorschläge mit dem Titel "Landschaftswandel durch Verwaldung" durch den Projektwerber eingebracht. Dabei handelt es sich um eine Überschriftensammlung von gut einer A4-Seite, die von der Firma Planum Fallast Tischler & Partner GmbH verfasst wurde. Durch Schwenden, selektive Rodung, angepasste Bestoßung und Austausch von Zäunen soll eine wesentliche Verbesserung des Landschaftsbildes erreicht werden, dass die nachteiligen Auswirkungen des Projektes erheblich überwiegt. Da sich diese Maßnahmen mit Auflagen für das Projekt decken und bereits von der Amtssachverständigen DI Schubert geprüft wurden und als unzureichend für eine andere als negative Beurteilung angesehen wurden, beauftragte das Land Steiermark den Amtssachverständigen für Naturschutz, der die Überschriftensammlung schließlich für ausreichend ansah. Das Gutachten des BVwG vom Herbst 2019 stellt klar, dass es keine Ausgleichsmaßnahmen gibt, die diesen Eingriff kompensieren könnte. Damit das Projekt trotzdem genehmigt werden kann, haben ÖVP, SPÖ und FPÖ kurzerhand das steirische Naturschutzgesetz geändert (siehe oben).

Energie und Klima

Wie viel Strom erzeugt der Windpark Stubalm und wieviel an CO2 kann eingespart werden?

Diese Berechnung haben aber den europäischen Strommix als Grundlage. Dieser beinhaltet auch Dreckschleudern aus Osteuropa sowie die in Folge der Energiewende in Deutschland ans Netz genommen Kohlekraftwerke. Tatsächlich ist nach dem österreichischen Kraftwerkspark mit hypothetischen Einsparungen von ca. 20.000t CO2 zu kalkulieren.

Wieviele Haushalte können mit dem Strom vom Windpark Stubalm in der Weststeiermark versorgt werden?

Laut Amtssachverständigen Thyr können 32.800 Haushalte mit Strom versorgt werden.

Tatsächlich jedoch können exakt null Haushalten mit Strom versorgt werden. Windkraftwerke liefern unregelmäßig Strom im Gegensatz zu grundlastfähigen Lauf-, Gas- und Biomassekraftwerken. Nur im systemischen Verbund mit Speichern und rasch aktivierbaren Gaskraftwerken sind Windkraftwerke überhaupt einsetzbar. Ein weiterer aber banaler Grund liegt darin, dass der Strom gar nicht in die Westeiermark abgeleitet wird sondern in die Obersteiermark. Die energieintensive Schwerindustrie in der Mur-Mürz-Furche bedankt sich.

Wer produziert am meisten CO2 in der Steiermark?

Nur 2% (inkl. ETS 12%) der CO2-Emissionen entfallen in der Steiermark auf den Energiesektor. Relevant dafür ist das zur Netzstabilisierung benötigte Kraftwerk Mellach (832 MW). Spitzenreiter beim CO2-Ausstoß ist neben der Industrie der Verkehrssektor.

CO2-Emissionen nach Sektoren (Quelle: Klimaschutzbericht 2016, Land Steiermark)

In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass bereits 79% der elektrischen Energie in Österreich aus erneuerbaren Energiequellen stammen und 21% fossiler Herkunft sind. Auf Verbrauchsseite stammen gar 90% des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Österreich ist in der EU damit mit Abstand Spitzenreiter bei der Erzeugung erneuerbaren Stroms. Brauner (2016) analysierte die langfristigen Strategien der Energiewende und kommt zu dem Schluss, dass mindesten 15% der Leistung von thermischen Kraftwerken kommen muss. Auch die E-Control bestätigt, dass kein einziges thermisches Kraftwerk abgeschaltet werden darf, da diese zur Reserve und Netzstabilisierung benötigt werden.

Trägt der Windpark Stubalm zum Klimaschutz bei?

Diese Frage muss nach 25 Jahren Klimaschutzpolitik in Österreich leider mit Nein beantwortet werden. Sämtliche zuständige Sachverständige setzten sich im Rahmen der UVP mit Einzelfragen auseinander und verloren dabei den Blick auf das ganze sozio-ökonomische System, in dem die Einsparungen und letztendlich die Energiewende stattfinden soll.

Empirisches Faktum ist dass die Treibhausgasemissionen im Jahr 1990 78,8 Mio.t und 2015 78,9 Mio.t betrugen und wieder im Steigen begriffen sind. Einzig in der Zeit von 2005-2014 war ein Rückgang in Folge der Weltwirtschaftskrise zu erkennen. Ein Ergebnis der österreichischen Klimaschutzbemühungen im letzten Vierteljahrhundert ist nicht zu erkennen, trotz des immensen Ausbaus an Wasserkraft, Wind und Photovoltaik in diesem Zeitraum. Prof. Getzner von der TU-Wien hat nachgewiesen, dass für Österreich ein starker Zusammenhang zwischen Energie- und Ressourcenverbrauch sowie CO2-Emissionen mit dem Wirtschaftswachstum besteht. Die (absolute) Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und CO2 Ausstoß ist ein frommer Wunsch der Politik.

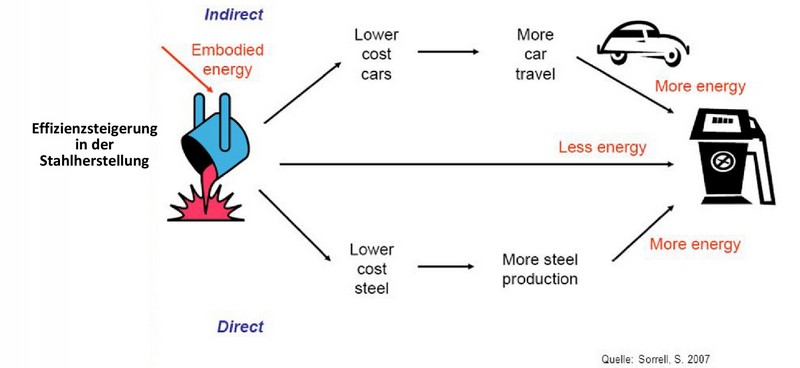

Warum verläuft der Klimaschutz in Österreich im Sand?

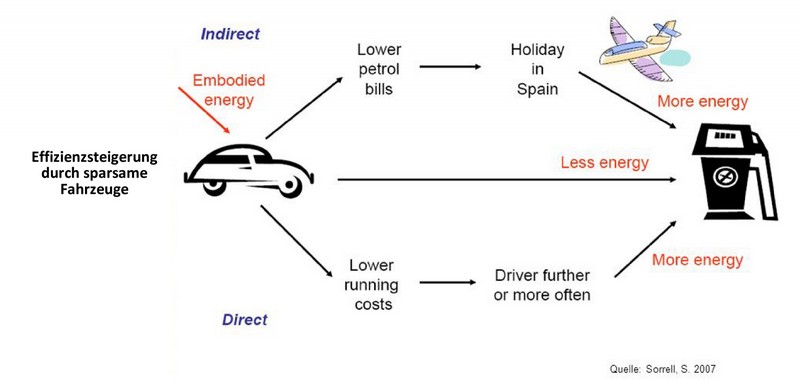

Wie erwähnt muss Klimaschutz am ganzen sozio-ökonomischen System ansetzen. Rebound-Effekte haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass Einsparungsziele durch Effizienzsteigerung nicht erreicht wurden. So führten Effizienzsteigerungen in der Stahlindustrie zu einem Rückgang der Stahlpreise und zu einer Ausdehnung der Produktion. Indirekt wurden dadurch beispielsweise Fahrzeuge billiger, die Zahl der Fahrzeuge stieg und damit auch die Fahrleistung.

Auch konsumentenseitig sind Rebound-Effekte feststellbar. So verleiten sparsame Fahrzeuge zu häufigerem Fahren. Eingespartes Benzingeld kann für zusätzliche Urlaubsreisen ausgegeben werden. Alle diese Phänomene wurden empirisch nachgewiesen.

Aus makroökonomischer Sicht betragen die Rebound-Effekte zwischen 50-100%. In einigen Bereichen ist mit "backfire" zu rechnen (>100%). Das bedeutet dass Einsparungen nur zur Hälfte bis gar nicht erreicht werden, bei "backfire" steigt sogar der Verbrauch.

Was kann man gegen Rebound-Effekte machen?

Die Enquete-Kommission des deutschen Bundestages schlägt in ihrem Bericht "Herausforderung für eine technischökonomische Entkoppelung von Naturverbrauch und Wirtschaftswachstum unter besonderer Berücksichtigung der Systematisierung von Rebound-Effekten und Problemverschiebungen" folgende Maßnahmen vor:

1. Einführung von Caps (Obergrenzen, Grenzwerte), wie z.B. Emmissionshandel-Zertifikate

2. Einführung von (Öko-)Steuern

3. Streichung von umweltschädigenden Subventionen

4. Suffizienz (Genügsamkeit) durch nachhaltigen Konsum (=weniger Güter und Dienstleistungen)

Weitere Maßnahmen wie technologische Effizienzsteigerungen, Beschleunigung des Strukturwandels und Einsatz von erneuerbaren Energien führen immer zu Rebound-Effekten, die hier oder an anderen Stellen der Welt wirksam werden.

Wirtschaft

Wieviel verdient man mit den Windkraftanlagen auf der Stubalm?

Die Anlagen erzeugen im Jahr 131.000 MWh Strom. Die aktuelle Ökostromvergütung (2018) beträgt 8,20 Cent pro kWh. Diese wird für 13 Jahre garantiert. Das ergibt über den Zeitraum Einnahmen von 140 Mio. Euro. Laut Betreiber belaufen sich die Investitionskosten auf 65 Mio. Euro

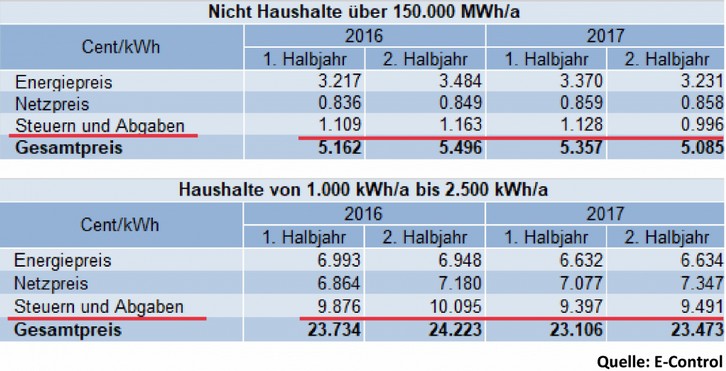

Warum steigt meine Stromrechnung ständig?

Das liegt vor allem daran, dass die Steuern und Abgaben, mit denen die Betreiber von Anlagen subventioniert werden, zwischen 1996 und 2016 um 146% gestiegen sind. Auch die Netzentgelte sind gestiegen um 42%. Der Strompreis liegt auf Grund des Überangebotes am Strommarkt bei nur 4 Cent/kWh. Der Windparkbetreiber dagegen erhält 8,20 Cent/kWh staatlich garantiert. Die energieintensive Schwerindustrie kann sich über Stromkosten inkl. aller Abgaben von 5 Cent/kWh freuen wohingegen private Haushalte mit 23 Cent/kWh zur Kasse gebeten werden. Die Ökostromförderung ist somit eine großangelegte Umverteilung von unten nach oben. Wenige, wie der Betreiber des Windparks Stubalm, profitieren bei diesem System auf Kosten vieler.