Auswirkungen - SOS Stubalm

Title

Das Projekt Windpark Stubalpe verursacht schwerwiegende Auswirkungen auf zahlreiche Schutzgüter. Exemplarisch sollen die Auswirkungen auf Landschaft, Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume, Erholung und Freizeit inkl. Tourismus und auf die menschliche Gesundheit erläutert werden. Zur Objektivierung sollen auch die Amtssachverständigen des Projekts (kursiv) zu Wort kommen.

Landschaft

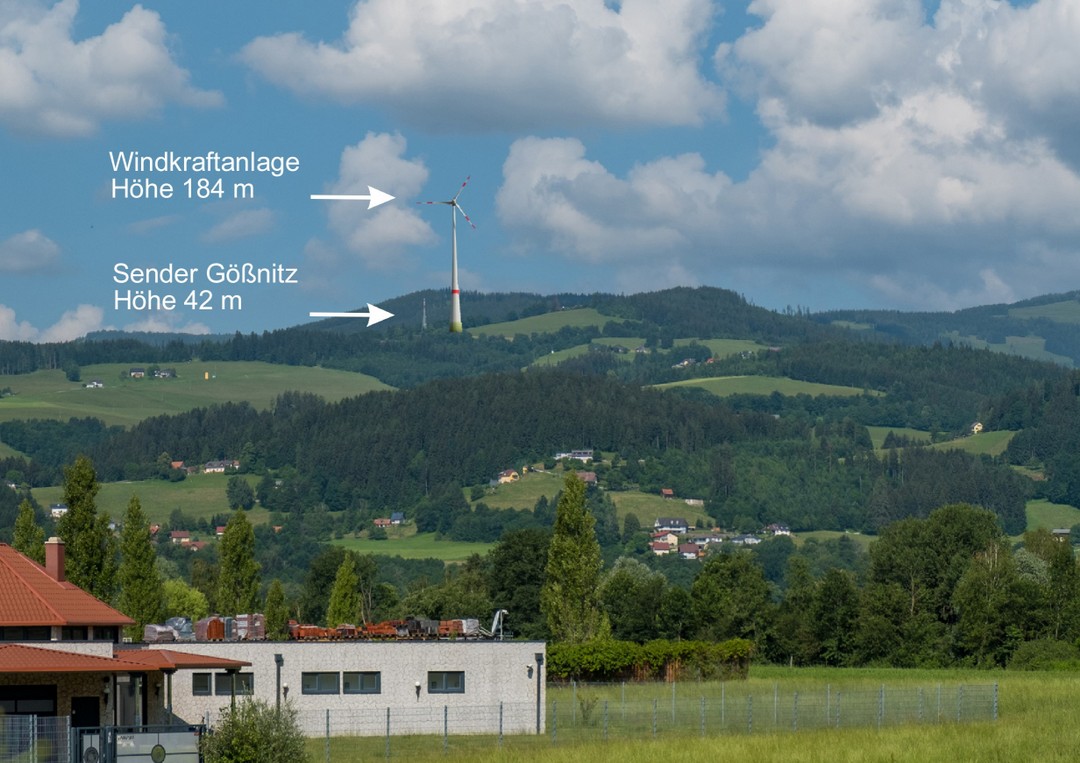

Die Amtssachverständige des Landes Steiermark DI Marion Schubert kommt in ihrem Gutachten zum Schluss dass das Projekt Windpark Stubalpe zu unvertretbar negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft führt. Sie begründet dies folgendermaßen: Die Errichtung von Windkraftanlagen mit einer Höhe von 149 bzw. 184 m Höhe stellt im naturräumlich geprägten Gliederungsgefüge der gegenständlichen Mittelgebirgslandschaft einen krassen Maßstabsbruch dar, der die in der menschlichen Wahrnehmung üblicherweise verankerten Maßstabsbildner der Landschaft (wie Bäume oder Kirchtürme, welche kaum eine Höhe von 25-30m überschreiten) völlig außer Kraft setzt.

Maßstabsvergleich zwischen dem Sender Gößnitz und einer Windkraftanlage (Blickrichtung Piberstein-Gößnitz)

Das technische Erscheinungsbild der Anlagen, das im Fall einer erforderlichen Signalmarkierung der Rotorblätter noch betont wird, führt im Elementrepertoire der naturnahen Kulturlandschaft zu einer Fremdkörperwirkung, die im Zusammenwirken mit der Anlagendimension eine visuelle Dominanz entwickelt, die die natürlichen Strukturelemente aber auch bestehende Landmarken in der menschlichen Wahrnehmung in den Hintergrund drängt, eine technische Überfremdung der Almlandschaft bewirkt und damit ihren Charakter und ihre Eigenart nachhaltig negativ verändert.

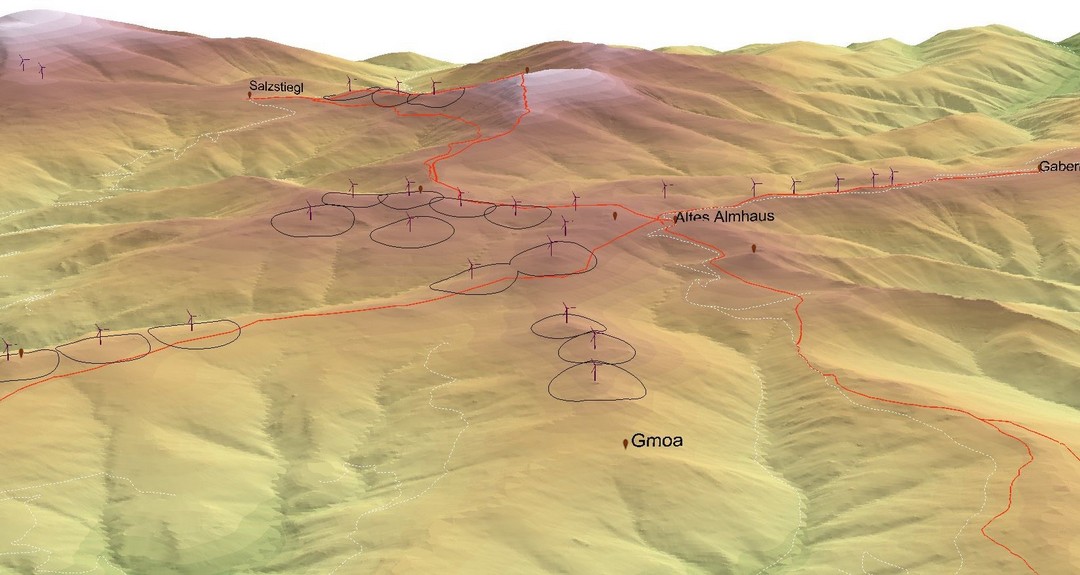

Durch die weite Streuung der Anlagen, ihre Höhe und die Ausdehnung des Windparks, entstehen starke ästhetische Sichtblockaden, die durch die gewohnte Freiheit des Blicks in alpinen Lagen noch verstärkt werden. Dies wirkt sich speziell innerhalb des zentralen Bereichs der Nahzone (Wölkerkogel-Schwarzkogel) besonders gravierend aus, da innerhalb eines 360°-Rundumblicks kaum mehr unbelastete Blickrichtungen verbleiben und damit der Eindruck einer vollständig technisch überformten Landschaft und des starken Verlustes an Naturnähe entsteht, auch wenn nicht von jedem Standort aus sämtliche Windräder zu sehen sind.

Vollkommen zerstreute Anordnung der Windkraftwerke auf der Stubalpe (rot: Wanderwege, Kreise: Gefahrenbereiche)

Besonders zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass bis auf die drei Windräder auf der Gmoa sich alle in einem Landschaftsschutzgebiet (LSG Nr.4 Amering-Stubalpe) befinden. Dieses wurde zum Zweck der Erhaltung seiner besonderen landschaftlichen Schönheit und Eigenart, seiner seltenen Charakteristik und seines Erholungswertes zum Landschaftsschutzgebiet nach dem Steiermärkischen Naturschutzgesetz 1976 erklärt. (LGBl. Nr. 64/1981)

Weder das negative Landschaftsgutachten noch der gesetzliche Schutz nach dem steiermärkischen Naturschutzgesetz war für das Land Steiermark ein Hinderungsgrund bei der Genehmigung des Vorhabens.

Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume

Untersuchungen im Rahmen der Umweltverträglichkeitserklärung ergaben dass die Stubalpe als besonders artenreich bezeichnet werden kann. So kommen 72 verschiedene Vogelarten vor, davon mindestens 49 Brutvogelarten. Weiters wurden mindestens 13 Fledermausarten nachgewiesen, allesamt streng geschützt, sowie endemische Laufkäferarten, die es weltweit nur hier gibt.

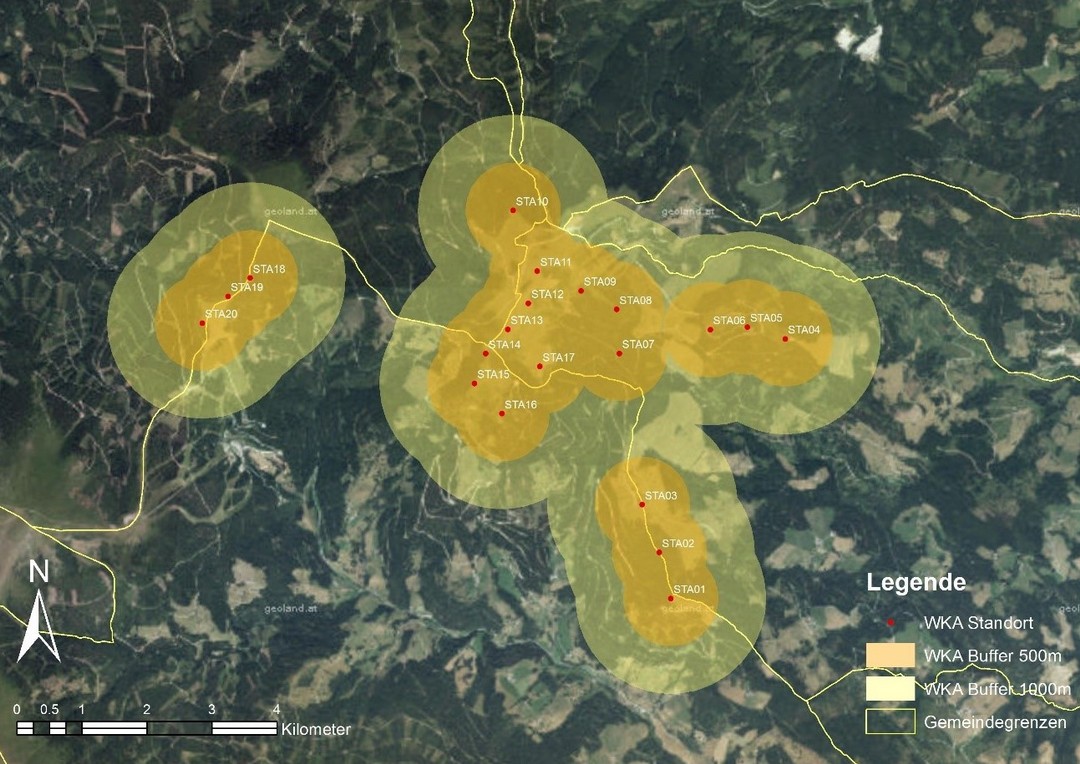

Raufußhühner

Birk- und Auerhühner gelten als besonders sensitiv gegenüber Windenergieanlagen. Grünschachner-Berger und Kainer (2011) haben bei Untersuchungen im seit 2002 bestehenden Windpark Oberzeiring festgestellt, dass der Lebensraum für Birkhühner im Umkreis von 500m von WEA fast vollständig verlorengeht, in den Fischbacher Alpen gar im Umkreis von 1000m (Grünschachner-Berger et al. 2009). Die Ergebnisse der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW 2014) sehen Mindestabstände von WEA für Raufußhühner von mindestens 1000m vor sowie das Freihalten von Korridoren zwischen benachbarten Vorkommen. Der geplante Windpark Stubalm nimmt in seiner Wirkfläche große Teile der Lebensräume von Birkhuhn und Auerhuhn ein und führt zu einer weiteren Fragmentierung derer Lebensräume.

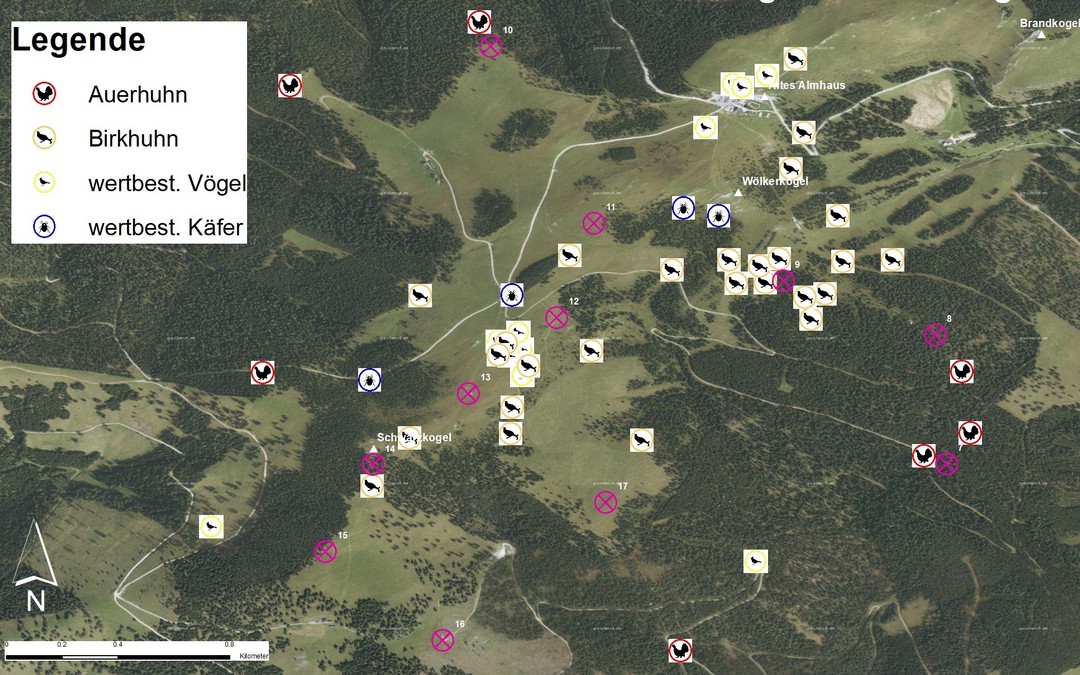

Lebensraumentwertung für Raufußhühner im Umkreis von 500m/1000m um WKAs; Luftbild geoland.at/GIS-Stmk.

Laut Amtssachverständigem DI Tiefnig werden betriebsbedingte Störungen und Lebensraumentwertung für das Birkhuhn im zentralen Projektraum Schwarzkogel/Wölkerkogel erwartet. In diesem Bereich mit derzeit 5-8 Hähnen geht der Brunner in seinem Gutachten [lt. UVE] von einer Halbierung des Bestandes aus. Im Hinblick auf die Untersuchungsergebnisse von Grünschachner-Berger, ist neben einem Ausweichen des Birkwildes in weniger stark vom Projekt betroffene Bereiche, auch von einem Rückgang des lokalen Bestandes auszugehen, dieser lässt sich allerdings nicht quantifizieren. Die Nichtquantifizierbarkeit der Auswirkungen, die bis zum völligen Erlöschen der lokalen Teilpopulationen im zentralen Projektraum führen könnte, reichte der Behörde nicht, um eine Genehmigung zu verwehren. Der Verlust von Biodiversität wird trotz internationaler Abkommen bewusst in Kauf genommen.

Verbreitungskarte von Auerhuhn und Birkhuhn im zentralen Projektraum; Luftbild geoland.at/GIS-Stmk.

Fledermäuse

Fledermäuse gehören zu den europaweit am strengsten geschützten Arten. Für sie gilt ein Tötungsverbot! Daher sind Abschalteinrichtungen in WKAs notwendig, die die Anlagen bei bestimmten Zeiten, Temperaturen und Windgeschwindigkeiten an denen Fledermäuse aktiv sind, automatisch abschalten. Diese Parameter werden von der Behörde vorgegeben. Nach ein bis zwei Jahren werden in der Regel die strengeren Auflagen "betreiberfreundlicher" gestaltet. Während dieser Zeit wirken die Windkraftanlagen als riesige Vergrämungsanlagen, die den Lebensraum für Fledermäuse unbrauchbar machen sollen. Sollten sich trotzdem Tiere in die Nähe der laufenden Anlagen verirren so werden sie entweder durch die Rotoren erschlagen oder sterben in Folge der Luftdruckunterschiede am Barotrauma. Dabei platzen die Lungen und inneren Organe. Der Naturschutzbund Deutschland geht von jährlich 200.000 getöteten Fledermäusen aus. Besonders problematisch sind Anlagen, die sich in Wäldern oder im Übergang zu Freiland befinden. Von diesen gibt es beim Projekt Windpark Stubalm besonders viele. Der Amtssachverständige DI Stefanzl stellt daher fest: Aufgrund der vorliegenden Daten wird das Kollisionsrisiko als hoch eingestuft; ein aus artenschutzrechtlicher Sicht signifikant erhöhtes Tötungsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere hinsichtlich der Waldstandorte bzw. der tiefen WEAs ist ein hohes Kollisionsrisiko anzunehmen. Derzeit wird zur Vermeidung des Tötungsverbotes von einem zulässigen Schwellenwert von ein bis zu höchstens zwei toten Fledermäusen/Windenergieanlage/Jahr ausgegangen. Auf Grund der bislang fehlenden Datenlage geht das Arbeitsforum zum Schutz der weststeirischen Almen davon aus, dass die Abschaltalgorithmen der WKA unzureichend sind und die Anzahl der getöteten Fledermäuse an einzelnen Standorten bei weit mehr als zwei pro Jahr liegen werden.

Pflanzen und deren Lebensräume

Durch Baumaßnahmen und den Betrieb des Windparks werden nicht zu vernachlässigende Flächen im alpinen Raum versiegelt. Neben den Fundamenten für die Windkraftanlagen werden zusätzlich noch Kranstellflächen (17mx40m) an den einzelnen Standorten errichtet. Desweiteren müssen zahlreiche Zufahrten neu erschlossen bzw. ausgebaut werden um die Schwertransporte durch das Gelände führen zu können. Insgesamt werden durch diese Maßnahmen über 414.000 m² temporär beansprucht, über 135.000m² fallen dem Projekt vollständig zum Opfer. Alleine für den Wegebau sind 78.000m² veranschlagt. Die temporär beanspruchten Flächen müssen renaturiert werden und bilden dann Natur aus 2. Hand. Die Auswirkungen in Folge der Bautätigkeiten werden viel stärker bemerkbar sein, da sich die Vegetation im alpinen Raum äußerst langsam entwickelt und auf Störungen empfindlich reagiert.

Letzten Endes wird das Natur- und Landschaftsbild der Stubalm durch dieses Projekt unwiederbringlich zerstört.

Erholung, Freizeit und Tourismus

Nach der raumordnungsfachlichen Stellungnahme durch DI Opl weist das Gebiet der Stubalpe eine ganzjährig hohe Aktivität als Freizeit- und Erholungsraum auf und ist durch die gute Erreichbarkeit ein beliebtes Ausflugsziel. Der gesamte Abschnitt zwischen Gaberl und Salzstiegel ist im Sommer ein frequentiertes Wanderziel. Das Freizeit- und Erholungspotential im Standortraum ist als hoch sensibel einzustufen. Weitere Attraktionen sind die Sommerweide der jungen Lipizzanerhengste, ein Huskycamp sowie 3D-Bogenparcour beim Alten Almhaus sowie der jährliche Klarakirtag im 12. August. Von Relevanz für den Themenbereich ist auch die Marienstatue am Wölkerkogel, wo zweimal jährlich Gottesdienste stattfinden, die von vielen Menschen besucht werden. Dieser Bereich ist ebenfalls als hoch sensibel einzustufen. Die Amtssachverständige DI Schubert schließt daher: Die schon im Kapitel Landschaft beschriebene landschaftsästhetische Belastung des zentralen Standortraumes, die starke technische Überprägung und die Lärmbelastung durch die direkt umgebenden Anlagen im Bereich der Marienstatue und der damit verbundene Verlust an Stille, spiritueller und kultureller Bedeutung und die damit in Zusammenhang stehende Störung von Messen und religiösen Zeremonien führt auch hinsichtlich des Erholungswertes zu unvertretbaren Auswirkungen.

Diese mehr als deutlichen Warnungen wurden seitens der Behörde nur bedingt wahrgenommen und führten nicht zu einer Ablehnung des Projektes.

Blick von der Marienstatue (Wölkerkogel) in Richtung Südwesten (Schwarzkogel, rechts Salzstiegl); Bild: Gem.Maria Lankowitz/ÖIR

Blick von der Marienstatue (Wölkerkogel) in Richtung Süden (Spengerkogel); Bild: Gem.Maria Lankowitz/ÖIR

Blick von der Marienstatue (Wölkerkogel) in Richtung Südosten (Gmoa); Bild: Gem.Maria Lankowitz/ÖIR

Die Auswirkungen des Projektes auf den Tourismus in der Region, der stark von den Lipizzanern abhängt, deren Sommerquartier bekanntermaßen in unmittelbarer Nähe der geplanten Windkraftanlagen gelegen ist, konnte oder wollte niemand der Sachverständigen prognostizieren. Als befremdlich wirkt in diesem Zusammenhang die Behauptung des früheren SAPRO Wind Projektleiters und nunmehr in diesem Verfahren unabhängigen Amtssachverständigen für Raumplanung DI Opl, der zum besten gibt, dass dieses Projekt einen positiven Beitrag für den Themenschwerpunkt nachhaltiger Umgang mit der Natur und Energie leisten kann, wenn man sich die katastrophalen Auswirkungen des Projektes auf Landschaft und Erholung, wie von Amtssachverständiger DI Schubert prophezeit, vor Augen führt. Wenig hilfreich ist es auch, wie er behauptet, die Kraftwerke als interessantes erlebbares technisches Bauwerk erholungssuchenden Menschen verkaufen zu wollen. Woher der Amtssachverständige die erwartungsgemäß starken Gewöhnungseffekte bei diesem Industriepark herleitet, blieb ebenfalls unbeantwortet wie die Frage nach der Zukunft des Tourismus und der Lipizzaner.

Menschliche Gesundheit

Von Bedeutung aus humanmedizinischer Sicht sind sowohl die Lärmemissionen in der Bau- und Betriebsphase des Windparkes sowie die Risiken, die sich durch Vereisung der Rotorflächen und Eisfall ergeben.

Lärmemissionen

Während der Bauphase werden an verschiedenen Standorten Brecheranlagen eingesetzt. Sie zerkleinern grobes Gestein. Im direkten Umfeld dieser Anlagen werden Lautstärken von 110dB erreicht. Diese Lautstärken sind schmerzhaft und gesundheitsschädlich. Der medizinische Amtssachverständige Dr. Amegah hält daher fest: Was den Einsatz zweier mobiler Backenbrecher angeht, die in einer Gesamtzeit von 5 Monaten an 5 verschiedenen Standorten mit jeweils 100 Stunden Rahmeneinsatzzeit pro Jahr im Zeitraum Tag und Abend maximal 4 Stunden betrieben werden sollen, so gehen in drei Fällen von diesen Geräten auf die nahegelegenen Wanderwege Schallimmissionen aus, die selbst den in der ÖAL Richtlinie Nr. 3, Blatt 1 festgelegten Grenzwert zur Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen im Zusammenhang mit Baustellen von 65 dB deutlich überschreiten. Daher müssen in diesem Zusammenhang Wanderwege umgeleitet werden bzw. wird ein Shuttle-Dienst für Wanderer eingerichtet, damit diese die Stubalm schnell wieder verlassen können.

In der Betriebsphase liegt der Schallleistungspegel der Windkraftanlagen bei einer Windgeschwindigkeit von 3 m/s bei 91,2dB , bei 7 m/s bei 106dB. In 100m Entfernung ist damit mit einer Belastung von 44dB bzw. 58db zu rechnen. Ein Genuss von Ruhe und Erholung ist im Umfeld der Anlagen damit nicht mehr gegeben. Besonders kritisch wird der Bereich beim Alten Almhaus durch den Amtssachverständigen gesehen: Demgegenüber ist im Bereich des Alten Almhauses an der Grundstücksgrenze bei einer Windgeschwindigkeit von 6m/s mit einer Änderung des Basispegels [=Änderung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse] von 2,4 dB sowie des energieäquivalenten Dauerschallpegels um 0,6 dB zu rechnen. Im Gastgarten ist bei der gleichen Windgeschwindigkeit eine unter 1 dB liegende Änderung des energieäquivalenten Dauerschallpegels zu erwarten, die jedoch mit einer Anhebung des Basispegels um 4,1 dB einhergeht, was deutlich über dem laut ÖAL Richtlinie Nr. 3, Blatt 1 als in der Praxis medizinisch vertretbar bezeichneten Wert von 3 dB liegt. Laut Nachreichung zum Fachbericht Schalltechnik und Erschütterungen Tabelle 4 kommt es an den Fenstern des Alten Almhauses im Erd- sowie im ersten Obergeschoss sogar zu Anhebungen des Basispegels um 4,7 bzw. 5,9 dB. Und weiter: Im Hinblick auf die weltweit bereits bestehende und sich weiter vermehrende Lärmbelastung und die damit einhergehende zunehmende Lärmempfindlichkeit der Bevölkerung sowie das daraus resultierende Bedürfnis nach entsprechenden Arealen mit geringer künstlicher Schallbelastung muss [...] insbesondere in Erholungsgebieten aus umweltmedizinischer Sicht als kritisch eingeschätzt werden.

Eiswurf

In den Wintermonaten ist mitunter mit Eiswurf in Folge von Vereisung der Rotorblätter zu rechnen. Bereits kleinste Eisstücke können bei Abwurfgeschwindigkeiten von 300 km/h zur tödlichen Gefahr werden. Da zahlreiche Wanderwege und Langlaufloipen an den Windkraftanlagen vorbeiführen wurden daher betreiberseitig einige Einschränkungen für Wanderer und Langläufer vorgesehen. Der Amtssachverständige zitiert folgende Vorschläge des Betreibers: In der Stellungnahme wird dementsprechend ein erster Vorschlag hinsichtlich möglicher Umleitungen für die geplanten Windkraftanlagen 18, 19 und 20; 7,8 und 9; 3 und 4 unterbreitet und festgehalten, dass die tatsächliche Lage der Umleitungen vor der Inbetriebnahme des Windparks fixiert, mit Orientierungsstangen markiert und der Behörde zur Kenntnis gebracht werden wird. Bei der Windkraftanlage 19 wird auf Grund des Umstandes, dass im Bereich des Weitwanderweges zwischen der Salzstiegelhaus und dem Alten Almhaus wegen des steilen Geländes keine Umleitung des Weges möglich ist, ein hangseitiges Fangnetz zur Verhinderung einer von dieser Anlage allenfalls ausgehenden Gefährdung des betroffenen Wegabschnitts durch Eisstücke errichtet. Der Betreiber setzt sich damit mit seinen Interessen gegen jene durch, die bereits seit Jahrzehnten die Wanderwege auf der Stubalm nutzen. Der Behörde ist diese Einschränkung keine Adaptierung des Projektes Wert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nicht nur die Alpin- und Naturschutzorganisationen sondern selbst Amtssachverständige diesem Projekt mehr als kritisch gegenüberstehen.